幼い頃、歩いて30分かけてでも通った場所。

そこには、珍しい駄菓子があるとともに、緑に囲まれた穏やかな空間が広がっていました。

かつての名前は「おもしろ博物館」。

その「おもしろ博物館」は、2019年11月に休館。そして、2021年5月1日に「りんがふらんか 城ケ崎文化資料館」がリニューアルオープンしました。

当時の駄菓子を販売していた場所(後のカフェ)は、リニューアルした新しいカフェになりました。

資料の展示やワークショップとして使われていた場所は、当時の展示品だけではなく、新たに伊東の旅情報を提供してくれるスペースや様々なお店の作品を展示するギャラリー、学びの複合施設「ITO – まなびや – Station」として生まれ変わりました。

館内は入館無料です。

知れば知るほど、本当に深い場所です。

この記事を読んで、少しでもその魅力を感じていただけたら幸いです。

では、館内を紹介していきます!

※館内展示物は、定期的に変化します。最新の情報は、りんがふらんかFacebookよりご確認ください

※許可を頂いた上で、一部の写真をホームページ等から転用しています。

~カフェ~

カフェは、館内だけでなく、外で利用することもできます。

外の空気に触れたり、館内の雰囲気を味わったり、館内から外の景色をゆったりと眺めたり、、

座った席によって、違った楽しみ方ができるのではないでしょうか?

メニューも豊富で、ランチメニューもあります!

続いて、館内のギャラリースペース~城ケ崎文化資料館をご紹介します!

~ギャラリースペース~

ここには、「りんがふらんか 城ケ崎文化資料館」が声をかけた作家さんたちの作品が並んでいます。

僕が行った時に並んでいた作品をご紹介します。

IIDA WOODING さんの作品。

伊豆高原で訳あって伐採された樹木を使っています。

木の木目や色、形が作品によって違い、自分好みの雰囲気のお皿が選べます。

木のお皿って憧れますよね!シチューを入れて食べたい!

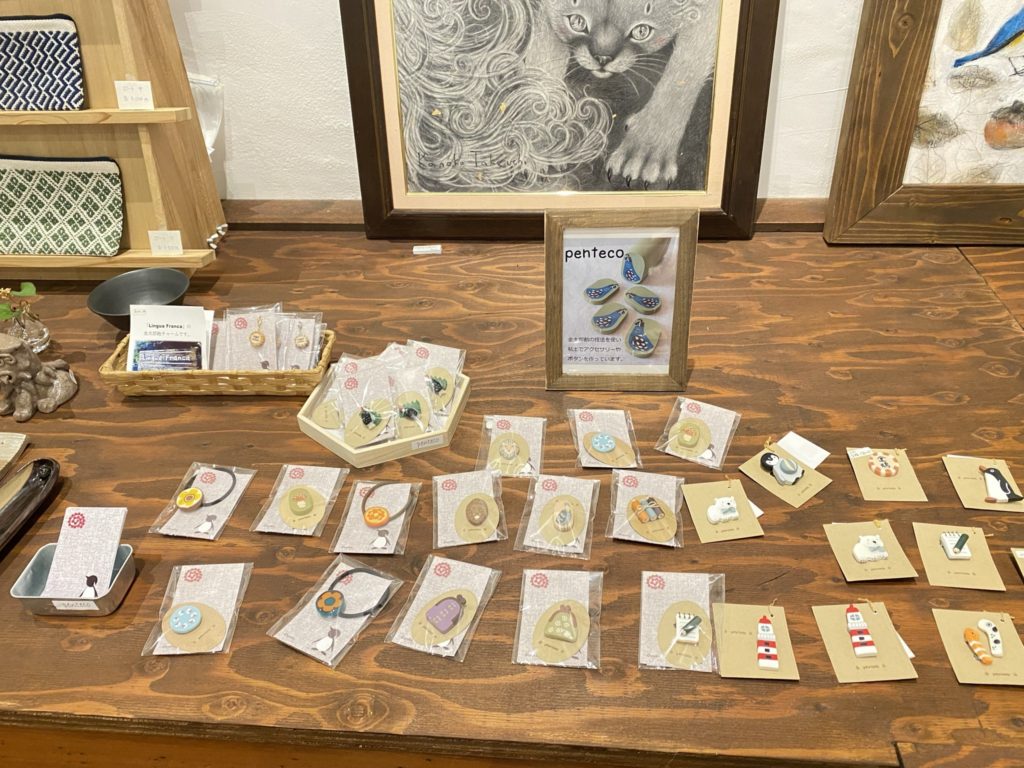

次は、pentecoさん。

紙でカードを作ったり、粘土で金太郎飴の技法を使いアクセサリーやボタンを作っています。(Instagramから引用)

たしかに、金太郎飴を彷彿とさせる形のアクセサリーが並んでいます。

粘土で作るからこそ生まれるものなのか、柔らかい色と曲線が特徴的です!

伊東市在住、多々良直生さんの作品。

かわいいシーサーが目の前に!

てかてか光沢があり、思わず手にとりたくなるようなお皿たちが並んでいます。

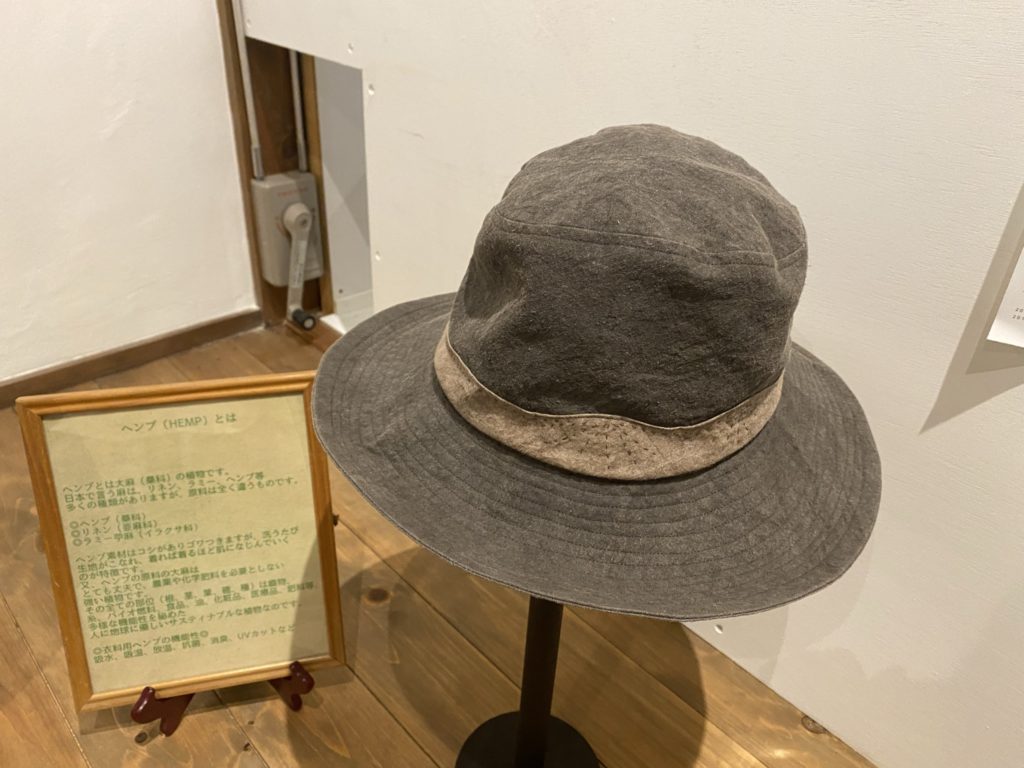

山本ユキさんの作品。

ヘンプという、大麻の植物が原材料。とても丈夫で、農薬・化学肥料を必要としない植物なので、地球にやさしいんです。さらに、吸水・吸湿・放温・抗菌・消臭・UVカットなどの機能性にも優れています。

染料は「ベンガラ」という、酸化鉄が主成分のもの。経年劣化に強く、日光による変色もありません。身体に無害な天然素材であることから、このように染料として使われています。

主張しすぎない、少し淡い色がいいですね!

雑貨屋ブイヨンさんのTシャツ!

微笑んでしまうようなかわいい絵と、シャレの相性が抜群です!!

ちなみにこのシャツは、城ケ崎文化資料館に所蔵されている版画をもとにデザインされたものです。

城ケ崎文化資料館では、このような版画が数多く保管されているんです。

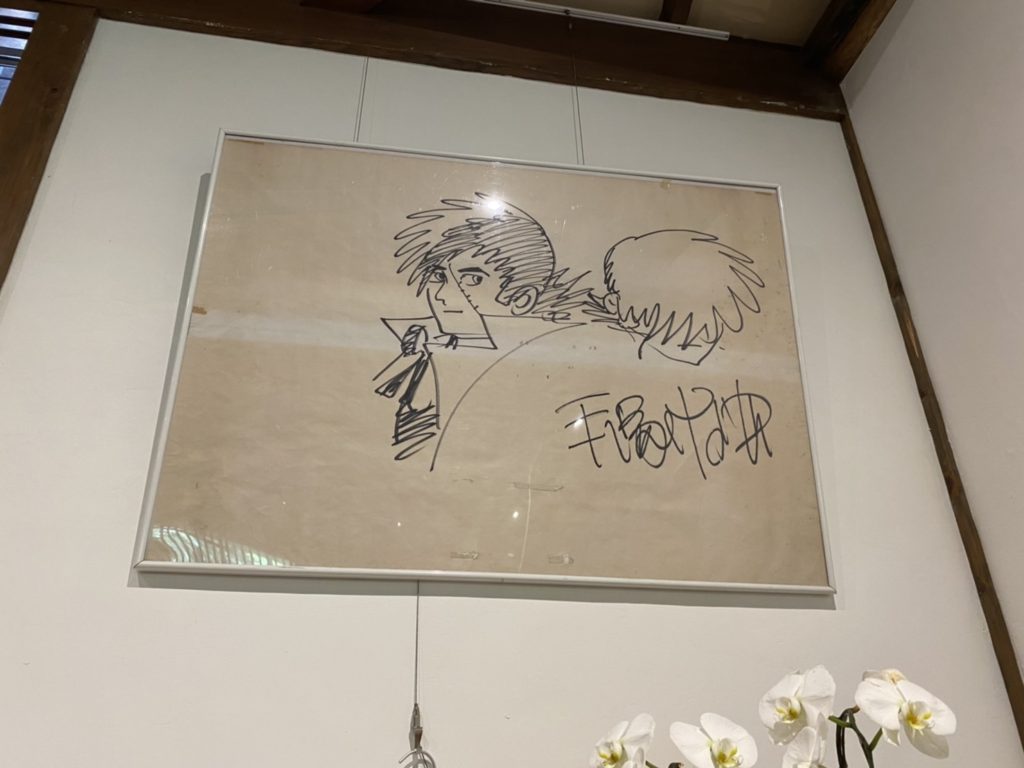

そして、なんとなんと、ここには「ブラックジャック」の作者、手塚治虫さんのサインが残されているんです!なぜこんなにも歴史的価値のあるものが残されているのか、、、とても不思議です。

~ITO – まなびや – Station~

伊豆半島から得た恩恵を学び、共有し、よりよい未来を次世代に繋いでいくことを考えるために作られたITO – まなびや – Station。

でっかい北極グマがシンボル!

寺子屋の「論語」「孟子」や明治、大正、昭和の戦前、戦後まで一連の「教科書」コレクションなど、まさに「学び」を根本から伝えるような資料が保管されています。

さらに、伊豆半島やSDGsにまつわる資料もあり、将来に向けて、伊豆半島の良さを繋げようという想いが伝わってきます。

月に数回「論語と算盤」や「観光」など、幅広いテーマで子供向け・大人向けのワークショップを開催しています!ぜひ、Facebook、ホームページで情報確認してみてください!

~城ヶ崎文化資料館~

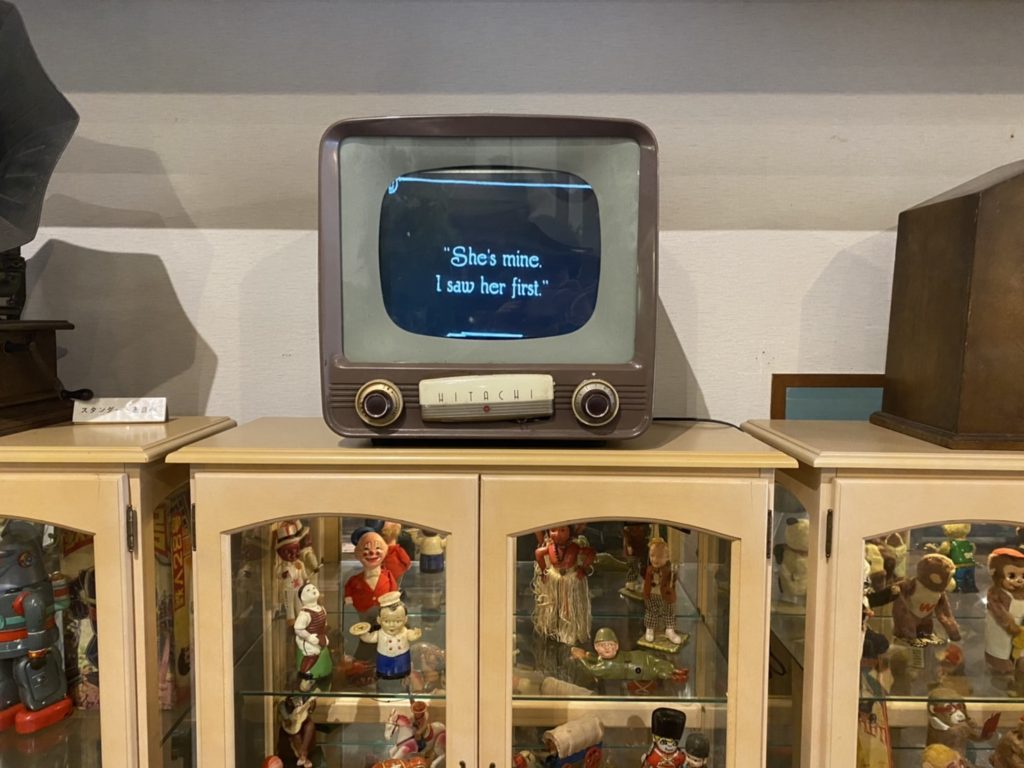

館内一番奥にある城ヶ崎文化資料館には、昔使われていた様々な道具が展示されています。

見るだけでなく、触って楽しめるものもあり、歴史を肌で感じられます。

特に面白かったのが、この「ガンドウ」と呼ばれる、当時の懐中電灯のようなもの。

中にろうそくを入れて明かりを灯すのですが、なんと、どんな向きで持っても、ろうそくは垂直のまま保たれるのです!

当時の知恵が凝縮されたこの道具。ぜひ一度、手に持って先人達の偉大さを感じてほしいです!

もう一つ印象的だったものが「ガラス絵」という作品。板ガラスの裏面に絵が描いてあることから、絵が輝いているように見え、保存状態もかなりいいです。

見ての通り、鮮やかな色が館内で一際目立っています。

館内には本当に沢山の資料が残されています。

今回ご紹介したものは、館内にあるもののごく一部です。

まだまだ、みなさんをワクワクさせる面白いものが待っています!

館内に展示されているものでも、保管資料の全てではなく、まだまだ展示しきれていないものがたくさんあるそうです。

いやぁ、気になりますね!

そんな沢山の資料が眠っている「りんがふらんか 城ヶ崎文化資料館」ですが、ご紹介はこれで終わりではありません。

まだまだ、隠された魅力があるんです!

~アジサイ研究所~

アジサイって、色んな種類があること、知ってましたか?

城ヶ崎に固有の品種があること、知ってましたか?

ここでは、そんな種類豊富なアジサイを、苗で販売しています。

全て館長が育てているものです。

実は、館長はアジサイの研究者で、珍しい品種のアジサイがここに集まってくるそうです。

よく見ると、花びらの形、花の咲き方、色合いなどなど、よく見ると品種によって大きく異なるんです。このページで詳しく紹介されています。

本当に全然違う!!

僕もまだ館長から直接話を聞けていませんが、今度お会いできた際には、詳しく話を聞いてみようと思います!みなさんも、お話聞けると貴重な体験になるはずです!

~インフォメーションスペース~

館内入って突き当りにあるこのスペース。

もしかしたら見逃してしまう方もいるかもしれません。

しかしこの場所には、伊東の歴史が詰まった資料が眠っています。

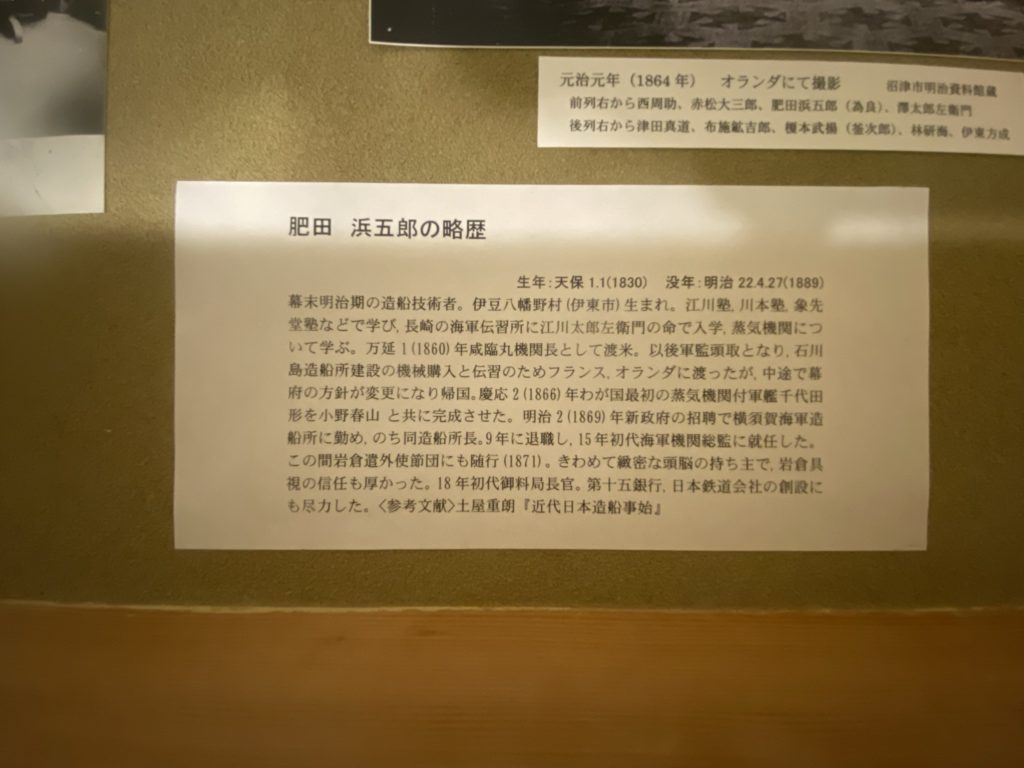

肥田浜五郎という人物、皆さんはご存じでしょうか?

彼は、日本初の蒸気機関軍艦を作った、伊東市出身の人物です。

岩倉使節団にも随行し、岩倉具視からの信頼も厚かったとされています。

かの福沢諭吉が書いた肥田浜五郎略伝というものまであるんです!

文字起こししたものですが、当館で彼の略歴、福沢諭吉の略伝を見ることができます。

話は少し飛んで、伊東市の八幡宮来宮神社に、「リュウビンタイ」という植物が自生しています。

リュウビンタイは国指定の天然記念物で、伊東・熱海地区が自生の北限とされています。

実はこのリュウビンタイ、肥田浜五郎が海外から持ち帰ってきたんだそうです!

肥田浜五郎は、八幡宮来宮神社の近くに持ち帰ってきたと言い伝えられていて、今でも神社の近くには超特大のリュウビンタイが自生しています。

伊東の歴史、奥深いですよね。

僕も、この「静岡のつどい」の活動で、徐々にこの地の偉大さに気づき、深く掘ることの重要性を感じてきました。表面だけでは、価値は感じずらいのかもしれません。

時間の繋がりや、外的条件の繋がりを知って初めて、そのものが持つ本当の魅力に気が付くのだと思います。そんな深い内容を、これからも発信していきます!

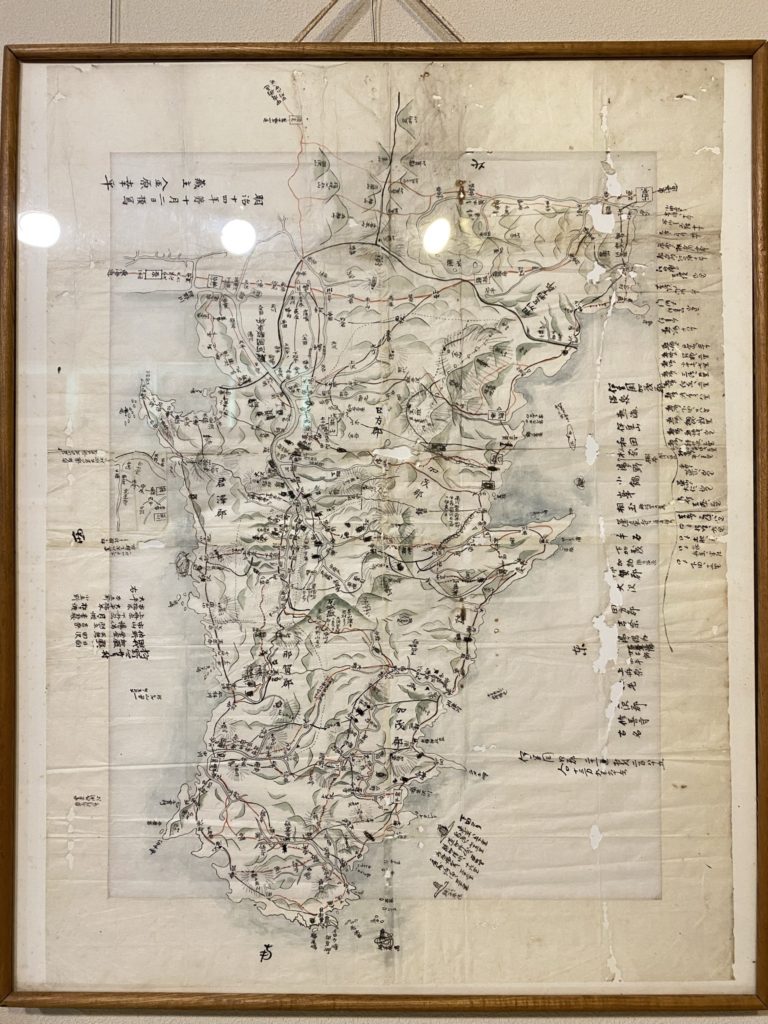

さてさて、このスペースではそれだけでなく、伊豆半島の古地図や、八幡野の漁師が使っていた道具などといった歴史的資料や、周辺の観光スポットのパンフレット・写真が展示してあります。

このスペースに入ると、もっと伊豆のことを知りたくなるはずです。

ぜひ見てくださいね!

~伊東市の巨匠、重岡 建治さんの作品~

伊東市民なら名前を知らない人はいない、伊東市が誇る彫刻家 重岡建治さんの作品が、実はここに隠されていました。

重岡建治さんのモニュメント作品は日本全国で展示されており、伊東市内でも各所でその作品を目にします。母校の伊東高校や伊東市役所、なぎさ公園など、私たちの生活の一部として調和しています。

そんな重岡さんが初期に製作された作品を、ここで見ることができるんです!

場所は、駐車場の隣の広場。

そこに足を踏み入れると、、

初期に作られたものだからか、今まで見てきた重岡さんの作品と、印象が全く違いました。

初期の作品ってことは、もう二度と同じものは生まれません。非常に貴重なものだと思います。

それが、こんな場所に眠っていたなんて、、、一体、この場所はどんなパワーを秘めているのか、、!

~ヤギがいます~

ここには、ヤギがいます(笑)。

草をむしゃむしゃ食べてます。草をあげると、それも食べてくれます。

ただ、近づきすぎると「ぐわっ!」と、突然角を振りかざしてきて若干危ないので、気を付けて触れ合ってください(笑)!

~美しい鐘の音~

最後にこの場所で鳴り響く、綺麗な鐘の音を聞いてほしいです。

どうですか?音が高すぎず、ちょうどいい音程で心地いいですよね。

生で聞くと、心の奥深くにまで響いてくるような音に癒されます。

~編集後記~

本当に、自分が知らない魅力にあふれている場所でした。

情報量がすさまじく、訪れる度に新しい発見があります。

昔の日常品の数々、手塚治虫の直筆サイン入り原画、アジサイ研究所、唯一無二の重岡建治さん初期の作品などなど、、。

この場所には、何か引き付ける力を感じました。

時期ごとに館内が違った姿になっていることも面白いポイントの一つです。

最初に行ったときは版画が展示されていましたが、2回目に行った時は「二何学」というギャラリーが開催されていたり、先ほどご紹介したベンガラ染めの服が販売されたりと変化していました。

イベントも豊富で、「ITO – まなびや – Station」でのイベントだけでなく、マルシェを開催したりしています。

常に変化し、魅力あふれるこの場所は、何回行っても飽きそうにありません。

この記事を読んで「知らなかったけど行ってみたい!」「もう一回行ってみたい!」って思ってもらえたら、記事を作った私たちは、すごく嬉しいです。

それだけ、本当に本当に、素晴らしい場所なんです。

行けば行くほど、深みを知れる場所です。

ぜひ、行ってみてください!!